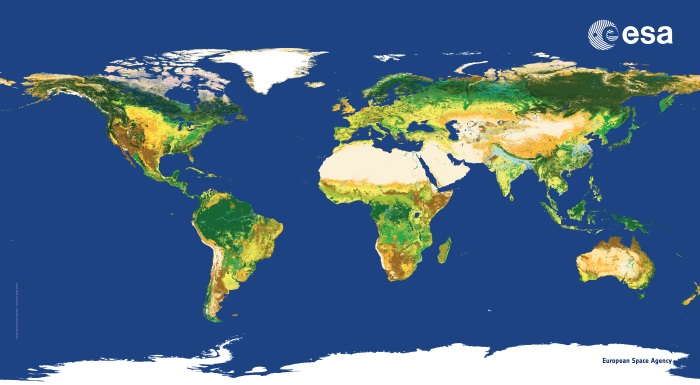

Occupation des sols

Carte d'occupation des sols sur le monde entier. Cette carte ne comporte pas moins de 36 catégories, dont 11 différentes concernant les arbres ('Tree', voir la version agrandie en cliquant sur l'image). (Crédit Esa)

Ce qu'on appelle "occupation des sols" est l'identification de tout ce qui se trouve (en surface) sur une zone donnée : bâtiments ou infrastructures humaines, végétation (cultivée ou non et éventuellement de quel type, voire espèce), mais aussi eau, etc. L'objectif est d'identifier et de décrire tous les éléments qui recouvrent le sol, qu'ils soient naturels (plages, forêts naturelles, pelouses d'altitude…) ou artificiels (constructions d'habitats, routes, zones industrielles ou commerciales...). Toutes ces informations permettent ensuite oar exemple de mieux gérer les cultures d'estimation les besoins ou les pressions sur la ressource en eau. Elles peuvent également servir pour la prévention en gestion des risques également.

Par exemple, si de l'eau est présente en milieu urbain, celle-ci favorisant la présence de moustiques potentiellement vecteurs de maladies, on en déduit ainsi les risques épidémiques liés.

Carte d'occupation des sols à haute résolution, au sud-est de Toulouse (le centre spatial de Toulouse est sur la carte), et légende avec les différentes catégories, issues de données de l'IGN sur la Haute Garonne. On peut également regarder l'équivalent sur les Pyrénées (au sud de St Gaudens), dont le paysage est très différent.(Crédit IGN)

Ordres de grandeur

Ces observatiosn n'est pas fournies en terme de quantité chiffrée et unique sur toute la surface observée (comme les précipitations en m2, ou l'humidité des sols en %.

Ces observations cartographiques présentent une localisation des éléments. Selon les analyses et les croisements de ces données, des statistiques, des superficies, et d'autres types d'évolutions (en particulier tout ce qui est bâti ou artificiels au sol) peuvent être fournies sous différentes présentations (graphiques, tableaux) par type d'occupation. Elles permettent aux acteurs locaux et décideurs de connaitre parfaitement leur territoire, de manière chronologique et ainsi d'en prévoir les évolutions majeures dans le futur. .

Méthodes de "mesure"

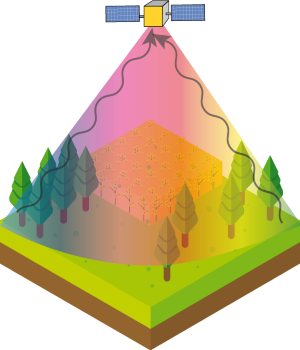

Les mesures satellitaires

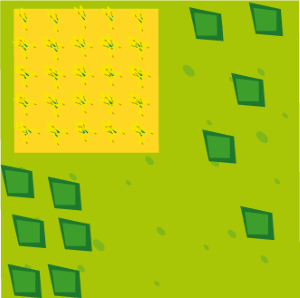

La principale technique utilisée est le radiomètre optique, souvent à très haute résolution (comme Pléiades). Une image est "acquise" (presque une "photo" de laquelle on peut quand même aussi déduire des reliefs). Une fois traitée cette image est un support de recherche qui, par détection automatique et/ou analyse visuelle, permet de déduire la localisation précise et la surface des bâtiments, des routes... mais aussi les différents types de plantes cultivées (ou non).

L'utilisation d'imageur radar est également possible : l'onde électromagnétique émise en biais par le radar se réfléchit différemment (intensité, direction) selon le type d'éléments qu'elle rencontre. Plus l'élément présente de facettes, est rugueux, plus la réflexion de l'onde reviendra vers le satellite.

Le satellite optique prend une "photo", de laquelle on déduit un certain nombre d'information, les limites, la nature de chaque portion de l'image, etc. Des campagnes peuvent être faites sur le terrain pour vérifier. À noter que des projets de science citoyenne proposent d'aider à entrainer les algorithmes d'identification.

Les mesures sur place (in situ)

Des relevés sur place, que l'on appelle "campagne de terrain", ou par drone peuvent être effectuées, en particulier pour vérifier que l'identification des différents types d'occupation des sols est correcte. Ils servent aussi pour la constitution de cartes très localisées (mais dans ce cas les évolutions peuvent plus difficilement être observées). Ces confirmations de terrain permettent d'établir la qualité des données fournies. Elles enrichissent par ailleurs la connaissance d'éléments particuliers ou très locaux (par exemple une identification plus détaillée des cultures comme des asperges ou des vignes ou des vergers en agriculture) et la précision de leur détection. Elles permettent aux analystes de gagner en connaissances et d'améliorer leurs interprétations des images au fil des projets menés.